青藏高原真是一个神奇的地方,去过一次,就再也忘不掉,何况是两次。

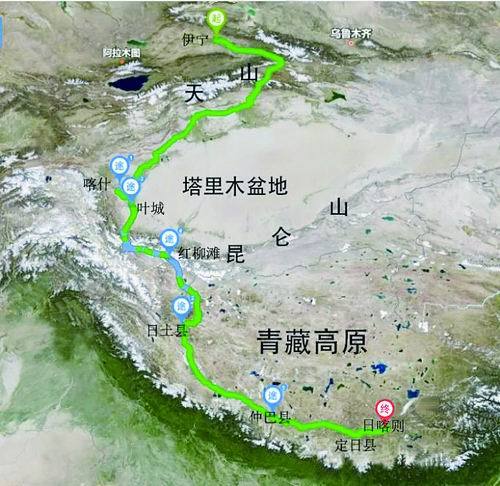

今年9月末,我再一次作为随队记者参加了中科院第二次青藏高原综合科考古生物考察研究。这一次,20多人的科考队历时20天,沿新藏线穿行在昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山和喜马拉雅山间,开展古生物学和地层学考察工作。

近4000公里的科考之路,他们揣着一颗“朝圣者”的心,而我,只想再次走进他们习以为常的日子。

一把科考锤走天下

科考队领队、中科院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称古脊椎所)副研究员吴飞翔总结过两条野外挖掘的经验:第一,新手一般运气比较好;第二,工作快结束的时候最容易发现“好东西”。

这一次,又被他言中了。

这里是阿里扎达盆地的土林,一片鬼斧神工的地貌。它是河湖相砂泥质堆积在淋蚀和风化作用下形成的,沿河谷横亘绵延数十公里,万仞峰林,森若城廓。

十几年来,古生物学家在这里发现了大量珍贵的化石,有最原始的披毛犀、雪豹、北极狐、鬣狗等等。

就在我们回撤的路上,竟发现了三趾马的肢骨化石。吴飞翔小心地用科考锤掘开化石的围岩,可这围岩异常松软脆弱,为了保护化石,队员们必须给它做一个“保护壳”——就是采用野外浇筑石膏包,把化石包在定型的石膏壳内,以便运输。

古生物学是一门古典主义的学科,研究对象就是化石。化石之所以如此重要,是因为它是支撑生物演化理论最直观的证据。在野外寻找化石、挖掘化石是这门学科的本分,也是古生物科考队员的看家本领。

但化石的发现带有偶然的因素,时间成本高,效率低,一天的辛苦工作常常一无所获,非常影响士气。

就没什么现代化的手段、仪器可以辅助吗?近两年来,古生物科考队配备了无人机,利用“上帝视角”获得更全面的地质学信息。这对了解化石埋藏的沉积环境、判断地形构造、观察出露剖面的情况,起到了一定的作用。

但除此以外,基本还是靠着一把科考锤走天下。他们一般根据各地的地质调查报告,或者已发表的文献,在合适的或者已有记录的化石埋藏地点、层位,进行地毯式搜索。这个过程完全依靠人力。

他们在高山上飞檐走壁,在冰河前一跃而起,在海拔5000多米“搬砖”,在高反的夜里处理标本……

高原烈日的曝晒,让皮肤很快变了色号;即便帽子、眼镜、口罩护体,还是经不住风沙的“洗礼”。这群自称来自 “中科院挖土队”的古生物学家,粗糙得可以和这片荒野融为一体。

有趣的是,与自然的融合激活了他们的另一面,那是热爱生命的天性和细腻的感受。于是,就有了邓涛老师、李淳老师的书和诗,吴老师的科学画……

千百年来,生物世界的复杂性和多样性,给了人类在文化艺术领域无限的创作可能。科学的物质世界与艺术创作的感性之间,从来就没有鸿沟。

我满心欢喜地看到,科学和艺术的联袂在这群人身上得到了充分的诠释。于他们而言,传递美,和传递真理一样重要!

科考队“一宝”

从叶城出发进昆仑山的第一天,科考队就遇上了雨雪。为安全起见,车队必须降低车速。由于无法到达原定的三十里营房,我们只得临时在麻扎将就一晚。

晚上10点,那里已是一片漆黑,只有路旁几间低矮的临时房里亮着灯,那是一个集小卖部、餐馆、宿舍于一体的地方。20多人的科考队瞬间就挤满了这个有限的空间,可好歹,它是暖和的。

这里吃饭不需要点菜,因为只有3个菜:榨菜肉丝、番茄炒蛋和炒白菜。我们分成3桌,狼吞虎咽干了起来。

睡觉的房间几乎就是个大通铺,男士们只得和衣而睡,牛粪烧热的暖气透着一股浓郁的味道。女士们比较幸运,可以躲进第一次获得赞助的房车里。

中科院西双版纳热带植物园(以下简称版纳植物园)的周浙昆老师看着我们,突然笑了,说:“没想到我还能再过上这样的日子。”

周老师是科考队“一宝”,不仅因为他是队中年龄最长的,更重要的是,他总有讲不完的故事。

1992年,他在西藏墨脱连续考察了9个月,2010年之后又常去藏东南。而藏北,是他这几年心心念念的地方。

当年在墨脱,老科考人过的可真是风餐露宿的生活。进一条山沟先得备足几天的粮食,白天走上20甚至30公里的路,常常颗粒不进。晚上停下来,一边黑灯瞎火地做饭,一边准备露营。在那里想要找到一片水源、一块能平躺的地,简直就是一种奢望。

野外是动物的天堂,当地的土著常就地取材,得什么吃什么。周老师有时需要去讨食,自然什么都见识过。他就曾在老乡那里吃过羚牛肉,就是那个在网上被称为“神兽”的家伙。

如今,科考队的日子好过多了。只要每天能到达乡镇或是村落,吃上一顿还算丰盛的热饭不成问题。但白天在野外工作,靠的还是干粮。

从喀什出发,科考队带了成箱的烤馕。中午挖完土,烤馕就着“老干妈”就是一顿。干粮是吃下去了,可满口的沙子也没少咽。

科考途中,队员们在牧民家里打过地铺,遇上过老鼠出没的房间,盖过血迹斑斑(蚊子血)的棉被,可这一切都不影响他们工作的劲头。

1996年出生的彭钏是队里年龄最小的成员,她和随队摄影杨柳,还有我,是团队仅有的女性。这一路,上野厕成了我们最大的考验。每一次都得鼓足勇气,结伴而行,随时警惕周围出没的流浪犬。

有意思的是,夜晚上野厕又好像是一件极为有趣的事。因为每每都有明月为伴,有时还有银河来相会。这样的场景,叫人终身难忘。

常在野外工作,科考人可以对物质生活的要求降到极低,这种巨大的心理弹性也是一种能力。当你完全不在意那些生活中的不足够,剩下的就只有收获了。

最害怕的危险

糟糕,我高反了!

刚到阿里死人沟附近的边检站,我就开始剧烈头疼,伴随着心跳加速。抬眼一看,大伙似乎都有些面色发白,一个个沉默不语。

从去年到今年,青藏高原一直待我十分友好,除了刚到的前几天有轻微头疼,呼吸微喘,并没有明显的不适。死人沟的海拔不算极端,我不明白这反应究竟是怎么来的。

也许是有什么特殊的地形原因,或者是我们从红柳滩一路到此,其间有相当长一段路程的平均海拔都在5000米以上。

我灌热水,喝葡萄糖,尽量保持平静不慌张。晚上到达多玛,才终于缓过来。

我发现,这一天状态最好的倒是63岁的周浙昆老师,唯有他没出现什么高反。姜,果然还是老的辣!

高反当然是对青藏科考队员的一大考验,但去过几次的人就会知道,高反只是一个需要时间去适应的困难,大多数时候它够不上危险。

采访跑野外的科研人员,总是习惯性地询问一个问题:你遇到过什么危险的事吗?

周老师笑着说:“我还活着,就说明我还没遇到什么真正的危险。”

可这个答案来得并不轻松。

他告诉我,当年跑野外最害怕的其实是突发隐性疾病,比如脑溢血、心脏病。科考队是没有队医的,更没有条件及时就医,他身边不少同行、朋友就是这样去世的。而最让他耿耿于怀的,是当年的一位博士研究生在野外遭遇山匪遇害的事。

周老师说得很平静,大家听得很沉默,而我,则有些后悔提起这个话题。

没想到,不久我就亲身体验了一回。

我们在奇雄险峻的昆仑山穿行了3天,最大的挑战是交通。

新藏线,也就是219国道,有“死亡天路”之称,几乎是所有入藏公路中最艰险的一条。尤其是在昆仑山段,除了要翻越一个又一个高高的山口,且全程几乎都是超过90度,有的接近180度弯的盘山公路。很多路段还没有完善的路基,路况很差,再加上雨雪,没有经验的司机是万不能上路的。

当时,一路上旅行车辆极少,但巨大的货车却一辆接着一辆。一次,就在一个急弯处,货车迎面下行,重力大,惯性足,速度飞快。交汇的刹那,若不是队中司机及时调整方向,后果不堪设想。

整整几分钟,车里一片死寂。

这些科学家可能比谁都更在意生命,但科考有时就意味着——把自己的命交付给这个未知的地方。

传闻中的“吴苏CP”

“苏涛呢?”

“苏涛在哪里?”

“我们等等苏涛!”

在野外,有吴飞翔的地方,苏涛的名字总是不绝于耳。

苏涛是版纳植物园研究员,负责古植物科考部分。两人年龄相仿,都是“80后”。在近十年时间里,他们成了青藏高原的“常客”。

有意思的是,前5年,他们一个在藏北找鱼,一个在藏东南找叶子,并无交集。可在自然界里,动物和植物本就相伴相生,他们找到彼此领域的化石越来越多,自然而然就相识,并组建了古生物科考队。

从古脊椎所和版纳植物园联手开始,化石数量的积累、研究方法的发展与创新、成果的涌现都有了显著的突破。

最令人激动的是,他们在平均海拔4500米的伦坡拉和尼玛盆地的地下,找到了埋藏2000多万年的热带动植物乐园——它曾是青藏高原演化史诗中一个重要的篇章。

古脊椎所所长邓涛说过,古生物学研究涉及精细而复杂的程序,特别需要密切团结的集体主义精神。而在这片苦寒之地,单打独斗更是无法生存的。

因为工作的原因,在这次科考途中,苏涛有过短暂的离开。大家几乎是掐着日子,等着他回归,等着那顶熟悉的小红帽。科考接近尾声,在神山脚下,古植物队和古动物队又兵分两路去往不同的化石点,最后在日喀则汇合。短短几天,每一次分开后的见面都好似久别重逢。

这是种“眷恋”,就像他们对这片高原一样。

不出意外,两位年轻的科研人员将在这里交出自己的整个学术生涯。愿这对一起搬过砖、一起吃过土、一起发过SCI的好兄弟,在未来的科研路上,一直肝胆相照,朝着心之所向前行!

没有多少人真正理解,古生物学的乐趣和意义是什么。

它不关心眼前的热闹,只在意过去发生的故事。它的追随者极少拥有高光时刻,其余的日子里多是冷冷清清、默默无闻。

对这群古生物学家而言,最大的享受,就是在穿越古今的时空隧道里,挥洒无穷的想象力。只要一个人,一片寂静的夜,就够了。

然而,没有地学,就没有人类今天的生活,而地层古生物学正是地学的基础;没有古生物学,“我们从哪儿来”会成为一个没有答案的天问;没有古生物学,我们永远不会知道达尔文说的是对还是错。

它不是不重要,只是很少被看见。

两段科考经历是我生命中的一份礼物,它带我见天地、历生死,进而对这门古老而典雅的学科有了一些感性的认知。

当我看着这群内心如此丰富的人做着一件无比有趣的事,我希望每一次他们出现在报端,都能多一点色彩和温度。